研修医はじめの一歩 −ハラハラの半熟たまご編−

【巻末特集】当直で必要な小外科手技の心得

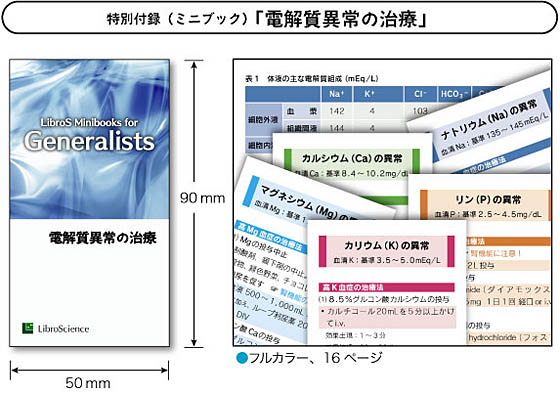

【特別付録・ミニブック】電解質異常の治療

ISBN978-4-902496-46-8

定価:3300円(税込)、A5判、360頁、2色刷

発売:2013年9月

編:リブロ・サイエンス編集部

画:maki(本編)

特別付録(ミニブック):電解質異常の治療(16ページ、フルカラー、50×90mm)

本書の特徴

- それは天国からの贈り物だった。

- 他界した父が残した研修医日記。

- 日記を読みながら思い浮かぶ臨床研修上の数々の疑問。

- 「ドキドキ編」の45日を終え、この「ハラハラ編」では外科に続いて、麻酔科と救急科をローテートします。

- 将来、内科系に進む研修医の方たちにも外科系ローテートで戸惑わないように、より臨床的・実践的な情報を記載しました。

- 巻頭の手術予定表を見ながら読み進めると、臨場感あふれた「誌上」ローテートを体験できます。

- 本書では、特別付録として【ミニブック・電解質異常の治療】を付けました。

- いつか必ず、そして突然巡り会う電解質異常の患者さん。

- そのときに備えて、電解質異常の治療のエッセンスをコンパクトにまとめました。

- 白衣のポケットに入る貴方の強い味方です。

「研修医はじめの一歩Blog」

contents

- 【日常生活、心構え】

- ・【アンケート】研修時本当に一番辛かったこと

- ・【アンケート】研修を経験して良かったこと、研修時は重荷だったが後から考えると良かったことは何か

- ・【アンケート】就職前の時期に知っていたら助かったであろう知識や事柄

- ・研修医が髪を切る時間はあるのか

- ・早く成長するコツは何か

- ・全力で走り抜けた後、宝物が残ります

- ・地域の先生との交流も重要です

- ・研修医だから泊まらないといけないのか

- ・苦しいときほど頑張りどきです

- ・慣れてきたときの自信に気をつけて

- ・ローテーションで診療科が変わるときのポイントは

- ・比較的時間のある麻酔科は勉強のチャンスです

- ・研修医に恋はできるのか

- ・年賀状は書くべきか

- ・年賀状を患者さんからもらったらどうするか

- ・お中元、お歳暮は贈るべきか

- ・医者の社会人としてのマナーについて

- ・インフルエンザ予防接種を受けるにはどうするか

- ・研修医の催しとは

- ・研修医の健康診断はどうなっているのか

- 【学 会】

- ・学会発表までの道のり

- ・いよいよはじめての学会発表。そのコツは

- 【手 術】

- ・自己血採血とは何か

- ・手術終了後、退出時までに注意することは

- ・病棟ネブライザーとは? トリフローとは

- ・研修医の手洗いのタイミングは

- ・手術室でやると嫌われることは

- ・手術室の看護師さんについて

- ・手術中、顔に汗が出てきたらどうするか

- ・患者さんの移動時は細心の注意が必要です

- ・ドレーン抜去の方法は

- ・術前剃毛、術前浣腸の必要性は

- ・弾性ストッキングと術中持続フットマッサージについて

- ・清潔区域、不潔区域の考え方は

- ・手術中の急変対応は

- ・手術中に針がなくなった場合どうなるか

- ・感染症陽性の患者さんの手術について

- ・術中迅速病理診断の伝票の出し方は

- ・術中出血量のカウント方法は? 手術終了時にガーゼカウントが合わなかったとき

- ・術後の痛み止めの使い方は? 術後の患者さんについて病棟で注意することは

- ・手術室の壁にある穴は何? 手術室の扉、空調について

- ・点滴の保温庫とは

- ・人工鼻とは何か

- ・患者さんを間違えないよう細心の注意が必要です!

- ・手術中に患者さんの家族に説明することはあるのか

- ・ステロイドカバーとは

- ・サチュレーションとは何か

- 【手 技】

- ・研修医が「糸結び」をする機会はあるのか

- ・CVC挿入とその合併症について

- ・採血の方法にはいろいろな裏ワザがあります

- ・患者さんの気持ちになることが大切です

- ・癌性腹水貯留患者への腹腔穿刺法

- ・イレウス管とは何か? その挿入法と適応は

- ・医師であれば、皮膚縫合は必須の技術です

- ・胃管挿入について

- ・尿道カテーテルの正しい挿入法

- ・指輪が取れなかったときの対処法は

- 【麻 酔】

- ・麻薬を処方するにはどうすればいいのか

- ・麻酔中は刺しもの手技会得のチャンスです!

- ・麻酔科の術前ラウンドとは何か

- ・ラリンジアルマスクとは何か

- ・麻酔カートとは何か

- ・麻酔科の位置は手術見学の特等席です!

- ・麻酔中に注意することは何か

- ・麻酔導入時の前酸素化の意味は

- ・麻酔の前投薬とは

- ・挿管について事前にチェックが必要なことは

- ・挿管のいろいろ

- ・麻酔時の異常事態は、考えられることすべてを素早く確認することが重要です

- ・麻酔のリバースとは

- ・麻酔器の構造は

- ・麻酔科研修医の休日はどんな感じなのか

- ・人工鼻とは何か

- ・麻酔は患者さんが手術室に来た時からすでに始まっています

- ・比較的時間のある麻酔科は勉強のチャンスです

- ・自分が麻酔をかけていないときの時間の過ごし方は

- ・麻酔科での上級医との関係は

- ・麻酔中のトイレ、食事はどうするのか

- ・硬膜外麻酔の仕方は

- ・患者さんの退出時に麻酔科医がやるべきことは

- ・麻酔科における麻薬とは

- ・手術の腕前にシビアな麻酔科医

- 【救 急】

- ・救急指定病院について

- ・救急科のスタッフについて

- ・いつかは止めなくてはいけない心臓マッサージ

- ・腹痛を訴える女性患者の注意点

- ・吐血の患者の診察法は

- ・気管切開術について

- 【検 査】

- ・血液培養はなぜ2セット必要か

- ・X線のポータブル撮影とは

- ・採血量はその検査により決まっています

- ・造影CTの造影剤注射と様子観察に研修医が呼ばれる

- ・MRI撮影室入室の注意点は?

- ・X線撮影条件がわからなかったときの対処法は

- ・術中迅速病理診断の伝票の出し方は

- 【薬剤関連】

- ・外来化学療法室とは

- ・薬の一般名と商品名の違いについて

- ・麻薬を処方するにはどうすればいいのか

- ・術前予防的抗菌薬の投与の意味は

- ・DPCとは何か

- ・レセプトとは何か

- ・薬、薬、薬。外来のいろいろな患者さん

- ・元気になる点滴とは

- ・病棟常備薬とは何か

- ・麻酔科における麻薬とは

- ・薬剤には高価なものもあるという認識が重要です

- 【患者およびその家族への対応】

- ・患者家族から病状を聞きたいと電話がかかってきたらどうするか

- ・入院中の患者さんと話をするときの注意点は

- ・患者さんの気持ちになることが大切です

- ・患者さんの家族から診察を頼まれた場合、どうするか

- ・ムンテラ、インフォームド・コンセントとは

- ・外国人の患者さんへの対応のコツは

- ・患者さんの家族から、本人のいないところで病状を聞きたいと言われたらどうするか

- ・看護師さんから患者さんのクレームを受けたら、どうするか

- ・退院の判断など、迷ったときは必ず上級医に確認を!

- ・詐病の患者対応は

- ・患者さんへ説明したものは必ず複写を取りましょう

- ・手術中に患者さんの家族に説明することはあるのか

- 【病棟業務】

- ・間違えやすいものには必ず名前が書いてあります

- ・知らない患者さんの静注投与を頼まれたときどう対処するか

- ・看護師からの頻回の連絡は危険です

- ・病棟になぜ冷蔵庫、氷冷庫があるのか

- ・内線番号がわからない場合の対処法は

- ・受け持ち患者以外の患者の点滴刺入はやるべきか

- ・病棟で一人のとき急変したらどうするか

- ・ナースコールは取るべきか

- ・他病棟に患者さんが入院したときに注意することは

- ・病棟常備薬とは何か

- ・車椅子やストレッチャー等の構造を知ることも重要です

- 【書類、診断書】

- ・入院診療計画書、退院療養計画書とは

- ・診察から死亡までが短い時間の死亡診断について

- ・当直時に診断書を求められたとき、どうするか

- 【看護師、上級医】 【看護師】

- ・【アンケート】看護師さんたちは夜勤中に医師に対してどんなことを感じて、何を求めているんだろう

- ・看護師さんにとっての良い研修医とは

- ・霊感のある医療従事者の話

- ・看護師さんから患者さんのクレームを受けたらどうするか 【上級医】

- ・上級医と上手く付き合う方法は

- ・麻酔科での上級医との関係は

- 【当 直】

- ・どんなに慣れてきても上級医にコンサルトなしでは患者さんを決して帰してはいけません

- ・当直時に診断書を求められたとき、どうするか

- ・はじめての一人当直でのポイントは

- ・外病院の当直時に持って行くものは

- ・当直中に可能な検査は何かを知ることは重要です

- ・電話での受診依頼についての対応法は

- ・病棟併設の病院での当直では病棟も診察します

- ・当直日誌は必ず記載しましょう

- ・お化けの出る当直室とは

- 【病院、設備】

- ・病院のセキュリティーは意外に甘い

- ・外来化学療法室とは

- ・エレベーターの延長ボタンについて

- ・手術室の壁にある穴は何? 手術室の扉、空調について

- 【医療制度】

- ・日本の医療が抱える問題とは

- ・介護保険とは何か

- 【巻末特集:当直で必要な小外科手技の心得】

- ・研修医の小外科手技とは?

- ・小外科手技の必要な患者さんが来院したら…

- ・小外科手技の道具とは?

- 1.メ ス

- 2.持針器

- 3.鑷 子

- 4.剪 刀

- 5.鉗 子

- 6.針

- 7.縫合糸

- ・実際の手順は?

- 1.創部の状況判断

- 2.創部処置(洗浄、止血など)

- 3.消 毒

- 4.局所麻酔

- 5.清潔区域を確保

- 6.切 開(デブリドマンなど)

- 7.縫 合

- 8.ピッチとバイト

- 9.結紮(糸結び)

- 10.創部の被覆(ドレッシング)

- 11.抜 糸

- ・最後に

- 【特別付録ミニブック:電解質異常の治療】

- ・ナトリウムの異常

- 高Na血症の治療法

- 低Na血症の治療法

- ・カリウムの異常

- 高K血症の治療法

- 低K血症の治療法

- ・カルシウムの異常

- 高Ca血症の治療法

- 低Ca血症の治療法

- ・リンの異常

- 高P血症の治療法

- 低P血症の治療法

- ・マグネシウムの異常

- 高Mg血症の治療法

- 低Mg血症の治療法